Linguistique,

ARISTOCLES-Platon,

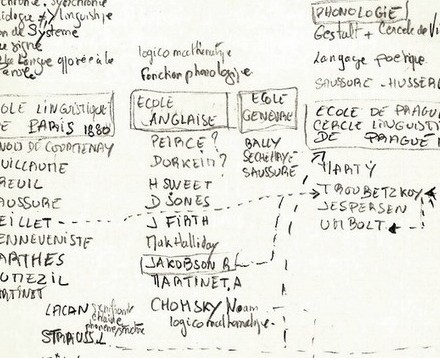

La linguistique est une discipline scientifique s’intéressant à l’étude du langage. Elle se distingue de la grammaire, dans la mesure où elle n'est pas prescriptive mais descriptive. La prescription correspond à la norme, c'est-à-dire ce qui est jugé correct linguistiquement par les grammairiens. À l'inverse, la linguistique descriptive des linguistes se contente de décrire la langue telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être.

La linguistique théorique est souvent divisée en domaines séparés et plus ou moins indépendants :

- phonétique : étude des sons ou phones produits par l'appareil phonatoire humain ;

- phonologie : étude des sons ou phonèmes d'une langue donnée ;

- morphologie : étude des types et de la forme des lemmes/monèmes ;

- syntaxe : étude de la combinaison des monèmes pour former des énoncés et des phrases ;

- sémantique : étude du sens des lemmes, des phrases et des énoncés ;

- stylistique : étude du style d'un énoncé littéraire ou non (le style constitue-t-il un écart par rapport à une norme ?) ;

- pragmatique : étude de l'utilisation (littérale, figurée ou autre) des énoncés dans les actes d'énonciation ;

- cohérence : étude des facteurs de cohérence dans le traitement du langage naturel.

La linguistique , peut être définie La science du langage, a surtout pour objet le langage parlé, c.-à-d. le langage articulé.

Elle diffère de la philologie de φιλολογία, phĭlŏlŏgĭa (« amour des mots, des lettres, de la littérature »), en ce que celle-ci est l'étude d'une langue particulière, considérée sous les divers rapports de la grammaire, de l'étymologie de la lexicologie, de la filiation, de l'interprétation et de la critique.

En d'autres termes, la linguistique est la philologie comparative.

On peut aussi dire que la philologie est essentiellement une science historique , tandis que la linguistique est une science naturelle.

La linguistique étudie les éléments du langage, tandis que la philologie a pour objectif le langage formé.

Comme l'a dit le grand linguiste Schleicher, « le linguiste est au philologue ce que le naturaliste est au jardinier ».

Ce qu'on a appelé la grammaire comparée se rapproche beaucoup de la linguistique; toutefois, tandis que linguistique se dit de toute étude comparative de plusieurs idiomes quelconques ou même de toutes les langues connues, la grammaire comparée est la linguistique limitée à des langues appartenant à la même famille et généralement composées des mêmes radicaux.

La comparaison grammaticale étudie principalement les formes des mots; la comparaison lexicale, au contraire, est plus spécialement l'objet de la linguistique. (A19).

| 23- le Sophiste et 29- le Politique |

|

| La République, livres VI et VII |

| 14- Cratyle |

| 03- l’ Hippias (mineur) ? | |

| 08- Hippias Majeur | |

| 10- Protagoras | |

| 11- Euthydème, | |

| 12- le Gorgias. | |

| 23- Le Sophiste, | |

| 30- Clitophon, | |

| 35- Théagès |

| Platon se sert de la méthode maïeutique dans - les deux Alcibiades (01-Alcibiades Majeur et 02-Alcibiade mineur) - le Théagène (35-Thagès), - 07-Lysis et - 05-Lachès ; |

|||||||||||||||||||

|

- Benveniste (É.). Probl. de ling. gén. Paris, 1976; 2. 1980, 286 p.

- Jakobson (R.). Essais de ling. gén. 1. Paris, 1980, 260 p.

- Le Langage. Sous la dir. de A. Martinet. Paris, 1968, 527 p.

- Lepschy (G.). La Linguistique structurale. Paris, 1968, 243 p.

- Leroy (M.). Les Grands courants de la ling. mod. Bruxelles, 1980, 208 p.

- Linguistique. Sous la dir. de F. François. Paris, 1980, 560 p.

- Lyons (J.). Linguistique générale. Paris, 1970, 384 p.

- Mahmoudian (M.). La Linguistique. Paris, 1982, 239 p.

- Martinet (A.). Élém. de ling. gén. Paris, 1980, 221 p.; La Ling. synchr. Paris, 1965, 248 p.

- Meillet (A.). Ling. historique et ling. gén. Paris, 1. 1958; 2. 1962.

- Mounin (G.). Clefs pour la ling. Paris, 1968, 192 p.

- Nique (Ch.). Notes et réf. pour une approche des ouvrages de ling. Fr. auj. 1972, no19, p. 58.

- Perrot (J.). La Linguistique. Paris, 1965, 136 p. - Pottier (B.). Linguistique générale. Paris, 1974, 339 p.