Technique, τέχνη ou technè

ARISTOCLES-Platon,

Elle constitue d'abord pour l'homme un instrument de maîtrise car elle le libère d'un certain nombre de contraintes naturelles : l'outil a pour vocation première d'être utile. Mais avec le temps, la technique est également vécue comme un instrument de puissance, voire de pouvoir. D'autant qu'elle procure au corps différents instruments qui en sont comme les prolongements. Destinées à augmenter ses capacités, ces prothèses finissent par relativiser la frontière entre la nature et l'artifice.

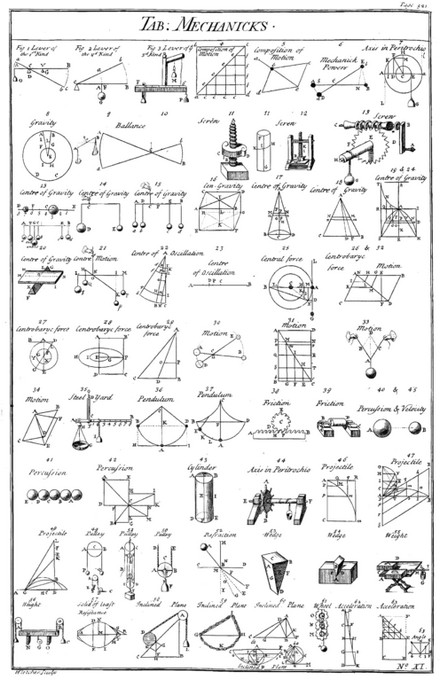

- Un outil est un instrument physique utilisé par un être vivant directement, ou par l'intermédiaire d'une machine, afin d'exercer une action le plus souvent mécanique, ou thermique, sur un élément d'environnement à traiter (matière brute, objet fini ou semi-fini, être vivant, etc). Il améliore l'efficacité des actions entreprises ou donne accès à des actions impossibles autrement. Beaucoup procurent un avantage mécanique en fonctionnant selon le principe d'une machine simple comme — entre autres — la pince-monseigneur qui exploite le principe du levier.

- On appelle machine simple un dispositif mécanique élémentaire permettant de transformer une force de module et de direction déterminés en une force dont le module et/ou la direction sont différents.

Selon les Anciens, il y a cinq machines simples : le levier, la poulie, le coin, le treuil et la vis sans fin.

Huit types de machines simples : le levier, la poulie, le coin, le treuil et la vis sans fin, l'engrenage, la roue, le plan incliné.

- Le mot technologie, entré dans la langue française en 1657 signifie étude des techniques (du grec tekhnè, technique, et logos, discours ou étude). La confusion entre technique et technologie est courante. Elle est probablement due à une mauvaise compréhension du terme anglais technology. Dans un sens dérivé, et par extension, les techniques dont l'ensemble crée un domaine industriel nouveau sont nommés technologies.

La tekhnè ou technè, du grec τέχνη, désigne la « production » ou « fabrication matérielle », l’action efficace, chez les Grecs de l’Antiquité. Elle s’oppose chez Aristote à la praxis, qui est la sphère de l’action proprement dite.

L'époque moderne va marquer une rupture très importante, avec la révolution scientifique du XVIIe siècle que l'on appelle quelquefois révolution copernicienne. Francis Bacon et René Descartes remettent en cause les fondements de la connaissance hérités de la scolastique médiévale, le premier en introduisant la notion de progrès, au sens technique s'entend, le second en définissant une nouvelle métaphysique fondée sur le sujet pensant (Cogito ergo sum), en rupture avec la philosophie du Moyen Âge. Pour Descartes, les conséquences d'une telle révolution sont résumées dans ce célèbre extrait de la sixième partie du Discours de la méthode :

« il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie ; et au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature »

La démarche de Descartes consistera alors à partir de la métaphysique pour aller vers la physique (et partant les techniques), contrairement à la démarche de l'Antiquité et du Moyen Âge qui consistait à partir de la physique pour aller vers la métaphysique.

Cette démarche a conduit à un paradigme dans lequel le sujet pensant et la technique ont une puissance très importante, dans le monde occidental du moins.

La technique se met-elle seulement au service de l'homme (utilité) ou bien n'est-elle pas instrumentalisée pour satisfaire sa volonté de puissance ? Ces questions d'ordre éthique deviennent cruciales à l'orée du XXIe siècle alors qu'aux États-Unis le courant philosophique transhumaniste prend ouvertement position en faveur du remplacement de l'homme par une espèce toujours plus améliorée par les moyens techniques : le cyborg.

En Allemagne le philosophe Martin Heidegger élargissant le débat comprend la technique comme un moment de l'histoire de la métaphysique. Ici il n'est plus question de débattre du contrôle de la technique qui embrasse tous les aspects du monde moderne jusque et y compris la compréhension de l'homme par lui-même (voir sur ce sujet un article de Wikipédia qui en fait son sujet exclusif : Heidegger et la question de la technique).

Technologie de l'information

"L'affirmation selon laquelle les moyens de communication sont source d'isolementne vaut pas seulement pour le domaine intellectuel. Non seulement le discours menteur du speaker à la radio s'imprime dans le cerveau des hommes et les empêche de se parler (...) non seulement l'exemple du héros de cinéma vient s'interposer comme un spectre lorsque des adolescents s'étreignent ou que les adultes commentent un adultère.

Le progrès sépare littéralement les hommes [...] les vitres des bureaux modernes, les salles immenses où travaillent d'innombrables employés que le public ou les patrons peuvent aisément surveiller ne permettent plus ni conversations privées, ni idylles. Même dans les administrations le contribuable a la garantie que les employés ne perdront plus de temps.

Ils sont isolés dans la collectivité. Mais les moyens de communication isolent aussi les hommes physiquement.

Les autos ont remplacé le chemin de fer. La voiture privée réduit les possibilités de rencontres au cours d’un voyage à des contacts avec des auto-stoppeurs parfois inquiétants.

Les hommes voyagent sur leurs pneus, complètement isolément les uns des autres."

Horkheimer & Adorno, La Dialectique de la raison (1947)

Platon considérait, contre les Sophistes, que l'homme de métier se contente de copier une idée éternelle de l'artefact, par exemple la forme de la maison. Cette notion est-elle aussi dépassée qu'elle le semble? En effet, l'objet technique est le fruit d'une adaptation d'un désir ou d'un besoin au milieu, adaptation qui évoque celle qui modèle la vie. On a souvent remarqué que la technique retrouvait par d'autres moyens des solutions comparables à celle de la biologie. En ce sens chaque objet technique, dès lors qu'il est inventé, tend dans son évolution à se rapprocher d'une certaine perfection, en tout cas la perfection compatible avec les connaissances scientifiques et les ressources de l'époque et de la société concernées (André Leroi-Gourhan). On peut donc à la suite de Platon et de Paul Valéry parler d'idées techniques qui pour ainsi dire aimantent l'invention et l'évolution techniques. Voilà ce que Valéry fait dire à l'âme de Socrate:

"La pratique innombrable rejoint un jour l’idéal, et s’y arrête. Les milliers d’essais de milliers d’hommes convergent lentement vers la figure la plus économe et la plus sûre : celle-ci atteinte, tout le monde l’imite ; et les millions de ces répliques répondent à jamais aux myriades de tâtonnements antérieurs, et les recouvrent." (Eupalinos ou l'architecte) (1923)

La Classification des Sciences chez Platon, La pensée hellénique des origines à Epicure, Paris, 1942, p. 363-364 ; cf. Politique, 266 d, et aussi 263 d, où se trouve l'allusion si pleine d'humour à une classification des animaux faite par des grues, où les hommes seraient englobés avec les autres bêtes ; et Sophiste, 222 bc, où l'homme est considéré comme un animal apprivoisé. Sophiste, 227 a b

Essais sur la pensée grecque

notre Machinisme et Philosophie 2, 1947, p. 13, 16 sq. ;

notre Fabulation platonicienne, p. 107 ; Machinisme et Philosophie, p. 5

Le geste et l'outil,